キンモクセイの香る秋の夜、ジュリアード四重奏団の室内楽を楽しんできました。

プログラムは

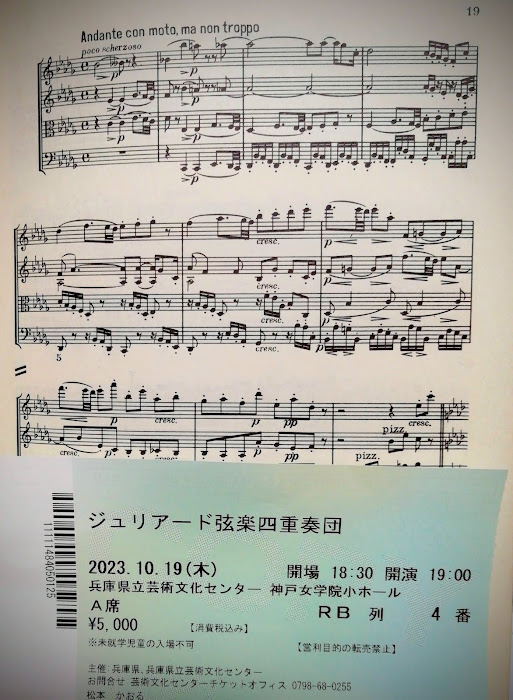

ヴィトマン: 弦楽四重奏曲第8番(ベートーヴェン・スタディⅢ)

ベートーヴェンの作品130にはフィナーレが二つあり、はじめに書いた《大フーガ》が長くて難しすぎると言われて、より簡潔な曲を新たに書いてフィナーレにし、大フーガは作品133という別の番号をつけて独立させたのでした。

近年は、作曲家の最初の意図を尊重して、フィナーレに大フーガを演奏することも多いようですが、この日はあえて新フィナーレのほうにして、大フーガは最後に置き、あいだにイェルク・ヴィトマンの、ベートーヴェンにインスパイアされた委嘱作品を置いたプログラムです。

メンバーが入れ替わって、いつのまにか女性3人男性1人となり、演奏スタイルもずいぶん様変わりしているように感じます(昔のは録音でしか知りませんが)。

昔のは、ぬかるみの悪い道でもそのように感じさせず快速で走り抜けるスポーツカーのような演奏だったけれど、きょうのは、ぬかるみのところはぬかるみのように聴こえるし、崖から飛び降りるようなパッセージは、ほんとうにぞくぞくするほどスリリングに聴こえました。昔のジュリアードの演奏にはあまり聴かれなかった、フレーズの歌い始めや区切りに現れる〈タメ〉や〈間(マ)〉が、音楽の中にある起伏や亀裂をよりあざやかに見せてくれる。たまたまたまたまチェロの近くの席だったせいか、チェロがよく聴こえてきて、きょうのベートーヴェンにはそれが似合っていました。

ベートーヴェンは作品130の四重奏曲を書いたとき、迷い、戸惑い、悩んでいたのかもしれない。一歩進んでは考え込み、別の方に進んでみて、そこでまた迷い、ああでもないこうでもないという具合に。自分の選んだソナタ形式という服が、なんとなく自分に合わない気がして、それでもなんとかしてそれに合わせようとしているような。

このあとに書かれ、作品130と同様に破格の多楽章形式をもつ嬰ハ短調の作品131では、その筆に迷いが感じられず、ある種の確信をもって進むように聴こえるのと比べても、作品130では、何か手さぐりで未知の領域を進んでいるように思えます。この手さぐりの感じ、ベートーヴェンでほかに思いつくのは、ハンマークラヴィーアソナタのフィナーレの序奏くらい。

英雄交響曲を書いた頃の自信満々とは正反対の、このような優柔不断な心の動きは、特に第1楽章の、たびたびテンポが変わり曲想が変わるところによく聴き取れます(初めて聴いたときこの楽章がとっつきにくいと感じたのも、その不確かさゆえであり、聴く方も、あれ?いま自分はどこにいるのだろう、と迷子になるほど)。第4楽章のカヴァティーナの途中の、Beklemmt(息切れして)という珍しい指示のあるヴァイオリンのソロが、不規則なリズムで呻くように歌うところも、作曲家の不安定な心の動きをそのまま表しているように聴こえます。

決して聴きやすい曲ではないし、12番以降のベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲のなかで、これが一番好きという人は少ないはずで、私自身も好きかと問われればためらいますが、それにもかかわらず、その謎めいたところをもっと知りたいと思って、後期の中では一番ひんぱんに聴いているかもしれない。

作品130で昔から好きなのは、ほとんど遊び心さえ感じさせる軽やかな諧謔の第3楽章と、大フーガの代わりに新しく書き直したフィナーレです。自信作の大フーガをけなされて、作曲家は気を悪くしたに違いないけれど、怒りながら書いたはずなのに、なんとすばらしい、入念に彫琢され、しかも音楽の喜びにみちた楽章でしょうか(大フーガよりも新フィナーレの方が好きなんて言うと、ベートーヴェンの真髄がわかっていないみたいで恥ずかしいのですが、ほんとうだからしようがない。大フーガはまだまだよくわからないところがあります)。

第2楽章のプレストの曲想も、これを書いた人は怒っていたに違いないと思ってしまうのですが、そのような不機嫌や怒りと、第3楽章のようなユーモアが矛盾しながらも同居しているところが、この曲の魅力の一つではないでしょうか。まるで、一人の人間の性格の多面性をさまざまな角度からてらしているかのように。

大フーガについてもうすこし書いておくと、フーガといえばどうしてもバッハを標準にして考えてしまうので、この曲はなんだか異質な要素を詰め込みすぎて、フーガじゃないみたいに聴こえるのです。たぶん、フーガというよりも変奏曲としてとらえた方がわかりやすいのかもしれない。

異質といえば、ブルックナーの第5交響曲のフィナーレは、大フーガと同じ変ロ長調ですが、バッハ以降に書かれたフーガのなかで最上のもののひとつではないかと思います。フーガでありながらソナタ形式のようでもあり、異質な要素もありながらも、全体の有機的な統一性はまぎれもない。ひょっとしてこれを書いたとき、ブルックナーはベートーヴェンの大フーガを意識していたのかもしれません。

1973年生れの作曲家イェルク・ヴィトマンの新作(ジュリアード四重奏団の委嘱)は、ベートーヴェンへのオマージュであり、作品130の引用と、フラジオレットや激しいピチカートや鋭い不協和音の交錯する音楽。聴きなれたフレーズが唐突にデフォルメされるさまはちょっとした聴きものです。信じられないほどの最弱音でヴィトマンの曲が終わったあと、間を置かずに大フーガの冒頭の、激しい不協和音程の跳躍が始まったとき、まるで前の曲の続きみたいに聴こえました。

そういえば遠い昔、今は亡きカザルスホールで、アルディッティ四重奏団の演奏を聴いた時のプログラムも、現代曲ばかりならべて、トリがこの大フーガだったのを思い出します。ベートーヴェンのこの畢生の大作が、時代を超えてダイレクトに今とつながっていると感じたことでした。

ヴィトマンを聴きながら脈絡もなく思い出したのはスメタナの四重奏曲《わが生涯より》のフィナーレで、協和音のめくるめく饗宴のさなかに、それをさえぎってとつぜんキーンと鳴るヴァイオリンソロの高音は、作曲家の命を奪うことになる梅毒の最初の兆候である耳鳴りを表現したと言われています。ベートーヴェンの引用のなかに響くフラジオレットがそんな連想を呼んだのでしょうか。

思えば、スメタナが幻聴のように聴いた、可聴音域の閾を踏み越えるほどの未知の音域を、やはり耳の病に苦しんだベートーヴェンも聴いていたかもしれず、それはコンピューター音楽その他を体験した今の時代のヴィトマンに、そして我々に、いっそう親しいものに感じられるのかもしれません。

会場の兵庫県立芸術文化センター(西宮)には、ことしは縁があって4回足を運びました。出無精のわたしにはめずらしいことです。大ホールで7月の『ドン・ジョヴァンニ』と10月の『ジュリオ・チェーザレ』、小ホールで4月のノトス四重奏団ときょうのジュリアード。来年はどんな出会いがあるか、楽しみ。

たまたまきょうは誕生日で、よい記念になりました。